Сергею МАКАРЕНКО недавно исполнилось 86. А Леониду Гейштору, его партнеру по золотому римскому каноэ 1960 года, в октябре стукнет 87.

Не связанные особенными дружескими отношениями, брестчанин и гомельчанин, тем не менее, одержали ту победу в блестящем стиле. Их лодка работала как идеально отлаженный механизм и, обогнав ближайших преследователей на целых три секунды, открыла новую главу в истории нашего спорта.

Первые чемпионы не кажутся обремененными серьезным возрастом и по-прежнему легки на подъем. Во всяком случае, договориться на интервью с Сергеем Лаврентьевичем не составляет труда.

Мы сидим несколько часов, и лишь однажды мой собеседник отвлекается на телефон — супруга напоминает, что ему пора принять лекарства. Любимая жена лучше всех знает, что ее муж — человек увлекающийся и, в отличие от многих своих коллег, живет не только воспоминаниями о давно минувших днях.

Признаюсь, мне это качество невероятно импонирует. Как и то, что, в который раз рассказывая о своей жизни, Макаренко всегда находит в ней новые краски и никогда не бывает предсказуемым…

— Ваш папа погиб в Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны…

— Отец был политруком и служил в строительных войсках. Долгое время считался пропавшим без вести, но потом, уже в пятидесятых, нашлись два человека, которые видели, как он погиб. Папа был смертельно ранен в голову после разрыва немецкой гранаты. Эти люди потом попали в плен, затем их освободили и нашли, когда об обороне Брестской крепости стали говорить в полный голос. Катализатором процесса стал писатель Сергей Смирнов, начавший интересоваться судьбами защитников в середине пятидесятых.

Но еще до этого в Бресте шла постановка про крепость, и я был на этом спектакле несколько раз — очень понравился.

В начале войны мне было четыре года, а в этом возрасте все стрессовые состояния запоминаются очень хорошо. Я и сейчас помню те дни — взрывы, огонь, пожарища…

Еще в память почему-то врезались деревенцы — это было уже после войны, когда мы жили возле Интернациональной улицы. Там был конный базар, улица очень широкая, телеги могли стоять в четыре ряда. И вот они приехали со своих деревень, а одеты странно — сами в тулупах, на ногах лапти. И еще одна пара через плечо — видимо, для запаса.

Потом обувь начали мастерить из автомобильных покрышек. Она уже надежнее была.

Еще мы лазили в крепость. После войны там, понятно, осталось много оружия и боеприпасов. Многие калечились, руки, ноги теряли. Помню, как-то взрыватель в руках кручу, а он вдруг как бабахнет… Чудом пальцы не оторвало, только обожгло и оглушило.

Во время войны немцы никого не пускали в крепость. Гоняли местных, чтобы они там расчищали. Летом было жарко, трупы разлагались, и их засыпали прямо в ямах от бомб. Очень много таких могил осталось. Думаю, и мой папа тоже где-то там. Хотя после войны собирали, кого могли, в братскую могилу. Трудно сказать, где сейчас его прах.

Оккупация для меня — это люди, повешенные на столбах. С табличкой — «предатель» или «партизан». А еще расстрел евреев на Широкой улице. Это было самое ужасное. Мы жили недалеко, километрах в двух от того места. Крики жуткие, выстрелы… Когда пришли туда утром, земля дышала. Очень страшное зрелище, никому не пожелаю увидеть такое. Сейчас там памятник стоит.

Моя мать устроилась в столовую, сказала немцам, что ее муж железнодорожник. У нас от отца только одна фотография осталась, и мама ее все время прятала. До войны мы жили на Советской — в доме, где сейчас аптека. Но немцы всех выгнали оттуда и сами поселились. Мы ушли в другое место.

Время, конечно, голодное было, и мы часто ходили к немцам, просили еды. По отношению к детям они не сильно лютовали. Наоборот, ждали нас. Котелки свои отдавали. Мы шли с ними на реку — мыть и песком оттирать. Возвращали чистые. И немцы в один котелок собирали нам то, что от обеда осталось.

Еще как-то было общение. В липовой аллее встретили немцев — двух офицеров и двух женщин, они тоже в военной форме. Те нас по голове погладили, а потом увидели у нас болячки на лицах, достали какую-то мазь и помазали. У них ведь наверняка тоже дети дома остались…

В 1943 году немцы оцепляли районы города целыми кварталами и выгоняли всех без исключения на улицу. Потом грузовиками увозили в концентрационный пересыльный лагерь, а оттуда — уже на работу в Германию.

Ну и мы попали в эту облаву. В нашей семье трое мальчишек, у маминой подруги — трое девчонок. Обе — жены офицеров. В то время это имело большое значение: они много чего умели делать, в том числе и с оружием обращаться. Но главное — были очень решительными и потому сразу начали думать, как убежать.

Нас разместили в бараках, кормили баландой, видимо, решая, кого куда отправлять. Мамы понимали, что дорог каждый день и час. Искали выход — и нашли. Из лагеря выходили трубы — на другую сторону дороги. Они были очень узкие, взрослому не пролезть, но мы-то малые совсем — помещались.

И вот мамы пошли уговаривать охрану, чтобы их на пару часов выпустили из лагеря — за продуктами для детей и теплыми вещами, которые не успели захватить из дома. Понятно, что в ход пошли все ценные вещи, которые были с собой. Немцы посмотрели — ну куда они денутся, дети-то в лагере остаются — и отпустили их.

Мы через эти трубы пробрались — мамы нас уже ждали. Сразу домой. А там очень удачно уезжали поляки, захватили нас с собой. Выбросили на Домачевских хуторах.

Пошли к старосте. Про него говорили, что он связан с партизанами. Староста распределил нас на один из хуторов. Мы там работали, помогали местным крестьянам.

В 1944-м фронт уже грохотал. Жили в окопе, что выкопали возле дома. Помню, как-то всю ночь была канонада, а утром вдруг наступила тишина. Вылезли из окопа, а немцев уже нет. Потом взошло солнце, и на его фоне появились два конника. Как в кино. Наши! Мамы сразу к ним, расспрашивать про мужей. К каждому военному подходили — а вдруг?

Потом пошли наши части. Тогда только яблоки появились, мы их рвали и бросали бойцам. Затем и сами в город отправились. Брест совсем пустой был. Мы с пацанами заглядывали в окна домов, а там все так, будто хозяева только что ушли. Жутковато.

Ночью перед Днем Победы вдруг началась сумасшедшая пальба. Мы тогда еще не знали, что война закончилась. Наоборот, думали, что снова началась. На улицы высыпал весь город. Военные палили в воздух из всех видов оружия. Помню свое тогдашнее состояние — было какое-то нереальное моральное потрясение. Даже не знаю, с чем его можно сравнить.

Послевоенные годы — тяжеловатые. Считалось, что отец пропал без вести, поэтому пенсию дали минимальную, ее не хватало. Мама работала в разных местах: вначале уборщицей, потом на рынке устроилась контролером. Получила доступ к продуктам, и жить стало легче. На рынке тогда все было: и хлеб, и масло, и яйца. Но все страшно дорого. Хлеб по ломтикам продавали.

А маминой подруге повезло — после окончания войны демобилизовался ее муж, капитан-пограничник. И они сразу уехали вместе с дочками — я их больше никогда не видел. Только имена до сих пор помню — Анжела, Нина и Катя…

Моя мама тоже надеялась, что отец жив, ждала его. Через несколько лет познакомилась с бывшим старшиной — сибиряком. Хороший человек. Родила от него сына Олега. А Алексей Васильевич потом заболел и умер от рака.

Мой старший брат уже умер. Младший, Леня, вышел в отставку полковником. Дочь его в Америку уехала. Ездил к ней потом, она устраивала ему круизы на пароходе вдоль Америки.

Громадный корабль, чуть ли не километр в длину — настолько большой, что даже океан не чувствовался. Очень ему там понравилось. Но сейчас брату тяжело. Ходит, ногами шаркает, так что уже никуда не ездит.

Да я и сам теперь без таблеток не живу. Всегда любил с машиной повозиться. Года три назад в гараже воспламенились пары бензина. На мне были китайские брюки — сразу расплавились. Хорошо, успел машину выгнать и пожар кое-как потушить. Три месяца лежал в ожоговом центре, кожу пересаживали.

Состояние после операций было никакое, сам не ходил. Даже с постели подняться не мог. Потом ковид схватил — 45% поражения легких. А затем и обширный инфаркт случился.

Дочка молодец, ухаживала за мной каждый день. Потом я начал вставать и попросил ее забрать домой.

Поначалу с ходунками, потом с костылями... А затем решился уже и на прогулки по улице. Зимой и летом ходил, всем соседям по поселку глаза мозолил. Зато из овоща превратился в нормального человека.

— В 1956 году вы стали чемпионом республики в заезде каноэ-одиночек. А когда начали думать об Олимпиаде?

— Когда пересел в двойку с Леней Гейштором. У нас как-то сразу пошло — в 1959 году мы выиграли чемпионат Союза в каноэ-двойке в заезде на 10 000 метров. А олимпийскую дистанцию в 1000 метров проиграли ленинградцам Ботеву и Харину — чемпионам Мельбурна.

Соревновались в их родном городе. А там волна, к которой они привыкшие: если на нее попасть, то сразу фору в три метра получаешь. А мы же на тихих реках всегда тренировались.

Да и вообще мы с Леней были щупленькими по сравнению с соперниками, и в нас особо не верили. Но потом, когда начали всех уделывать, против нас начали тасовать составы. Чего греха таить, тогда было засилье россиян. Больше всего спортсменов — из Москвы и Ленинграда. А кто такие белорусы?

Короче, сделали экипаж из Виноградова и Ботева как загребного. Довольно неплохая двойка. Но я по сей день не верю в такие варианты, когда вместе садятся маленький и большой. Если последний гораздо сильнее, то экипаж получается, если нет — даже и пробовать не стоит, ничего не выйдет. На внутреннем отборе на 1000 метров мы привезли своим конкурентам 7 секунд. Это очень много. И вопрос сразу отпал — олимпийскую форму пошили нам.

Но команда в Рим уже улетела, а мы почему-то остались, тренировались на Москве-реке. Тогда она была невероятно грязная. Каждый раз чистили лодку от всякой гадости и удивлялись, как такое может быть в столице. Работали добросовестно. Но в голове сидело: что ж нас так тормозят-то?

Все прояснилось, когда пригласили на собеседование в ЦК партии. Мне сразу: «К вам, Сергей Лаврентьевич, никаких претензий нет. Знаем вашу мать и то, что отец героически погиб в крепости. Да и вы на хорошем счету». И давай меня расспрашивать о Гейшторе.

Я потом уже узнал. Когда в 1959-м выиграли чемпионат Союза, меня позвали в партию. Я и согласился, даже не думал. Это же нормальное движение — из ВЛКСМ в КПСС.

А Леня даже в комсомоле не состоял. Ну, ему и предложили на работе вступить, а он взял и послал этих товарищей. Надо ж было додуматься ляпнуть такое в стране, где правит коммунистическая партия...

И если бы не я и мое прошлое, мы никуда не поехали бы. Я не придавал значения такому. В партию, понятно, шли или карьеристы, или толковые люди, которых замечали. Да, это своеобразная игра, но она же была во все времена.

— Медальный план вам довели?

— Сказали, что если третье место займем, то будем молодцами. Четвертое — тоже неплохо. А мы как стрельнули… Шли очень легко и чисто, чувствовали друг друга. Итальянцам привезли три секунды.

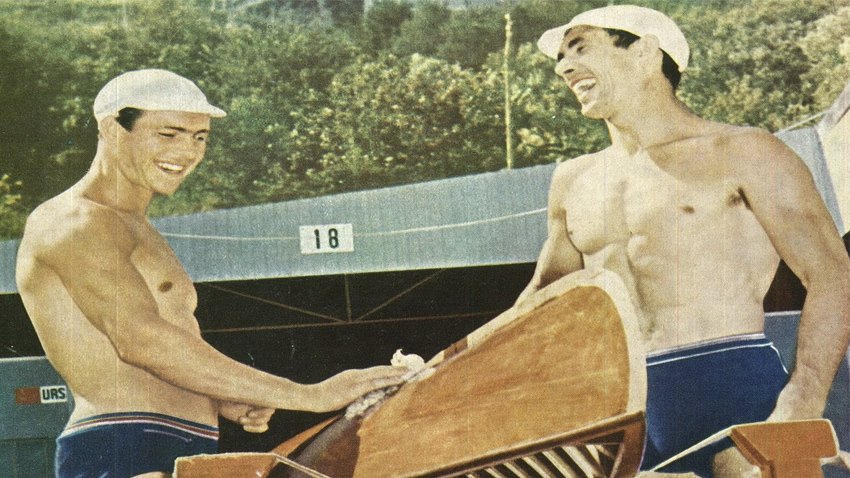

Сергей Макаренко и Леонид Гейштор с итальянцами Альдо Дези и Франческо Ла Маккья

Леня — человек своеобразный, говорить положительно о напарнике он не мог. Никогда от него этого не слышал. Я же считал, что у меня хороший партнер. Тренерский совет пробовал другие варианты, но все не то. А когда с ним сели, то поняли, что идеально подходим друг другу. В лодке.

В жизни мы разные люди: я спокойный, он экспансивный. Но паре дружить необязательно, главное — показывать результат. Он у нас был. После Рима мы побеждали на чемпионатах мира и Европы. И на Олимпиаду в Токио тоже поехали бы, если бы Леня не заболел.

— Известно, что на Олимпиадах 1952 и 1956 годов белорусам не удалось выиграть для республики золотую медаль. В Риме-60 претендентов на нее было как никогда много. Но кто-то должен был стать первым. Вы между собой этот вопрос обсуждали?

— Не было такого разговора. Да и никто не думал об этом. Все радовались успехам друг друга. Я был на турнире борцов и видел, как побеждал Олег Караваев. Конечно, мастер был выдающийся. Очень резкий, быстрый, техничный. Противник делает прием, а он тут же реагирует контрприемом. Никто не знал, как с ним бороться. Олег всех просто сокрушал.

Рассказать, как мы с ним потом отмечали медали?

— Зная привычки легендарного борца, думаю, что бурно.

— Ну да, Олег любил это дело. Так понимаю, что среди борцов нарушения режима не считались каким-то чрезвычайным явлением. В отличие от нас, гребцов. У нас такой вид, что злоупотребления сразу начнут сказываться на тренировочном процессе.

Отмечали в Москве, уже после возвращения с Игр. Олег пригласил к себе в гостиничный номер. Нам поручил сходить в гастроном за закуской, а сам пошел за спиртным. Сели. Он вытаскивает стаканы и опускает в них значки заслуженных мастеров спорта: «Ребята, ну не медали же туда класть». И наливает водку — до краев.

— Как в фильме «Горячий снег?»

— Именно. Когда я увидел это, за голову схватился. Но Олег сказал: «Так положено. Если не выпьете, не видать вам больше удачи». И заставил нас. Мы вытащили значки, Караваев с другим борцом, тоже медалистом, остались дальше отмечать, а нас отвели в номер.

Именно отвели, потому что дорогу к себе мы уже плохо помнили. Утром просыпаюсь и слышу в ванной какие-то звуки. И понимаю, что Лене нехорошо. Встаю, и мне тоже хочется последовать его примеру. Мы же никогда столько не пили.

Потом я пошел к белорусским журналистам, жившим в другой гостинице. Они мне начислили коньячка. Меня только от одного его вида чуть не вывернуло. Но ребята успокоили: «Не волнуйся, выпей немножко, и всю головную боль как рукой снимет». Послушал их, и в самом деле: 50 граммов — и все мгновенно прошло.

— Как встретили дома?

— Отлично. В Бресте на вокзале посадили в «Победу», отвезли домой. Сказали: «Никуда не уходи, жди, тебя пригласят». И я целый день просидел дома, принимал журналистов и давал интервью. На следующий день — в горком партии, потом — в обком. Там много народа собралось.

Больше всех интересовал вопрос, какое впечатление на меня произвел Запад. Говорю: «Не знаю, как было за забором деревни, в семьях не бывал, на заводах с местным пролетариатом тоже не общался, но в олимпийской деревне у нас был настоящий коммунизм. Ешь, сколько влезет, что хочешь, то и делай».

В столовой всегда брал свежевыжатый апельсиновый сок — для нас это была диковинка. В деревню привозили много товаров, которые раздавали как рекламу. Но мы, увы, ни разу не попали на такую раздачу.

Потом нас как чемпионов оставили в деревне. Тех же, кто оказался без медалей, сразу отправляли домой. Суточные дали до конца Игр — красота! Нашли магазин, где были хорошие и дешевые товары. Я там накупил гобеленов, покрывало на стол и на кровать. А потом еще и чемодан, чтобы все туда сложить. До сих пор на чердаке валяется.

— Вообще-то советские спортсмены предпочитали возить товары на продажу.

— Помню, поехали в Токио в 1963 году, жили в одном отеле с Тамарой Пресс — нашей знаменитой легкоатлеткой. Мы были не особо продвинутые в таких делах. А они с подругой стоят у ларька и рассуждают, что брать: мол, те сумочки в Союзе хорошо пойдут, на них и остановимся.

У меня был друг, барьерист Витя Балихин, перебрался к нам из Украины. Так он летом в Крым ехал с двумя болоньевыми плащами — жутким дефицитом по тем временам. Продавал их там рублей по 200, и этого ему с лихвой хватало на отдых. А плащи привозил с зарубежных стартов — чемоданами. Я, олимпийский чемпион, о «Волге» и гараже к ней мог только мечтать, а у него она уже была.

— Так это валюту надо за рубеж возить. Подсудное дело.

— Ну да, строго запрещалось. А они вот как-то умели…

Одного нашего знаменитого фехтовальщика однажды на границе поймали — на шее висело полсотни золотых цепочек. Его обычно знакомый таможенник встречал, но здесь что-то пошло не так. Скандал…

Однако в гребле такого точно не было. Я один раз в Данию вывез 10 долларов и остался очень доволен. Нас завели в посольский магазин, а там цены для внутреннего пользования. Тех денег мне хватило на многое.

— Как родина оценила вашу олимпийскую победу?

— В Бресте дали квартиру — двухкомнатную, потому что я брата к себе прописал. В Москве получил премию — 1000 рублей, купил на нее мебель. Но зря, поторопился. Потом на приеме в родном городе меня познакомили с директором завода газовой аппаратуры: мол, вы нашему чемпиону с мебелью помогите. А я молодой, выпалил с гордостью, что уже все купил. Зачем? Думаю, что мне и бесплатно помогли бы этот вопрос решить.

Но зато я потом добился, чтобы и матери квартиру дали. Нет, в грудь себя не бил, все-таки она сама человек заслуженный. Просто напомнил, что это неправильно, когда такие люди живут в халабуге, где или потоп из-за худой крыши, или пожар. Однажды, если бы я вовремя не проснулся, сгорели бы всей семьей вместе с тем домом.

— Считается, что в советское время спортсменов очень сильно мотивировали — и руководители, и тренеры. Поэтому патриотизм у них был — не то что сейчас.

— Не знаю, мне кажется, такое можно увидеть только в современном кино. Нас больше всего настраивали во время тренировок — объясняли, зачем и что мы делаем, чтобы спортсмены не были просто роботами, а понимали, что к чему.

Пропаганда грести не поможет. Нам давали такие нагрузки, что становилось дурно. Когда пульс за 200, даже вздохнуть не можешь.

Гребля — тяжелейший вид спорта, сочетание скорости и выносливости. Надо очень хорошо уметь терпеть. Режим нарушать нельзя. Я себе не позволял.

— Выходит, гребля дала вам железное здоровье.

— Ну да, спорт нас не поломал. Хотя Леня, знаю, перенес тяжелые операции. У меня тоже была, когда нашли рак предстательной железы. Плюс в сосудах стоят 11 стентов.

На днях у жены был юбилей. Позволил себе винца, а в три часа ночи почувствовал себя не очень. Принял дозу таблеток, и через 20 минут все стало хорошо.

— Какая у вас сейчас пенсия?

— Тысяча рублей. Еще столько же доплачивают как олимпийскому чемпиону. Хватает…

Хотя мог бы еще больше получать — если бы в России прописался. Мне ученик предлагал. Говорит, там олимпийские чемпионы очень хорошо себя чувствуют, пенсия — около двух тысяч долларов.

Знаю, что некоторые наши так и сделали — переехали и получают деньги там. Хотя можно и не переезжать, просто прописаться.

— Вариант?

— Нет, моя родина здесь. Сейчас вот думаю, как возобновить работу нашего Клуба олимпийских чемпионов. Тем более нынче Всемирный союз олимпийцев берет шире — объединяет не только чемпионов и призеров, но и всех олимпийцев с их тренерами. Так что ищем средства и понимание.

Если получится, сделаем жизнь людей немного лучше, наполним новыми красками. Да и подрастающему поколению польза будет — мы ведь раньше много просветительских мероприятий проводили.

— Однако непроста ноша первого чемпиона.

— Я с удовольствием делегирую свою работу какому-нибудь более молодому чемпиону или призеру. Но кому — вопрос. Желающих-то не сильно много.

Мне больше жалуются. Недавно один чемпион сказал: мол, вот у меня был день рождения, и хоть бы кто из спортивных начальников поздравил. Так и я тоже ничего на свои 86 не дождался. Думаете, я сильно обиделся?

Все от людей зависит. Я же почетный гражданин и Бреста, и области. Так мне аж 8 руководителей оттуда поздравления прислали! Они меня часто зовут к себе на мероприятия. Никогда не отказываю. Раньше сам за рулем, но теперь уже не рискую. Так они машину с водителем специально для меня командируют.

Приятно же, согласитесь…

Фото: Александр Шичко, НОК, из личного архива Сергея Макаренко