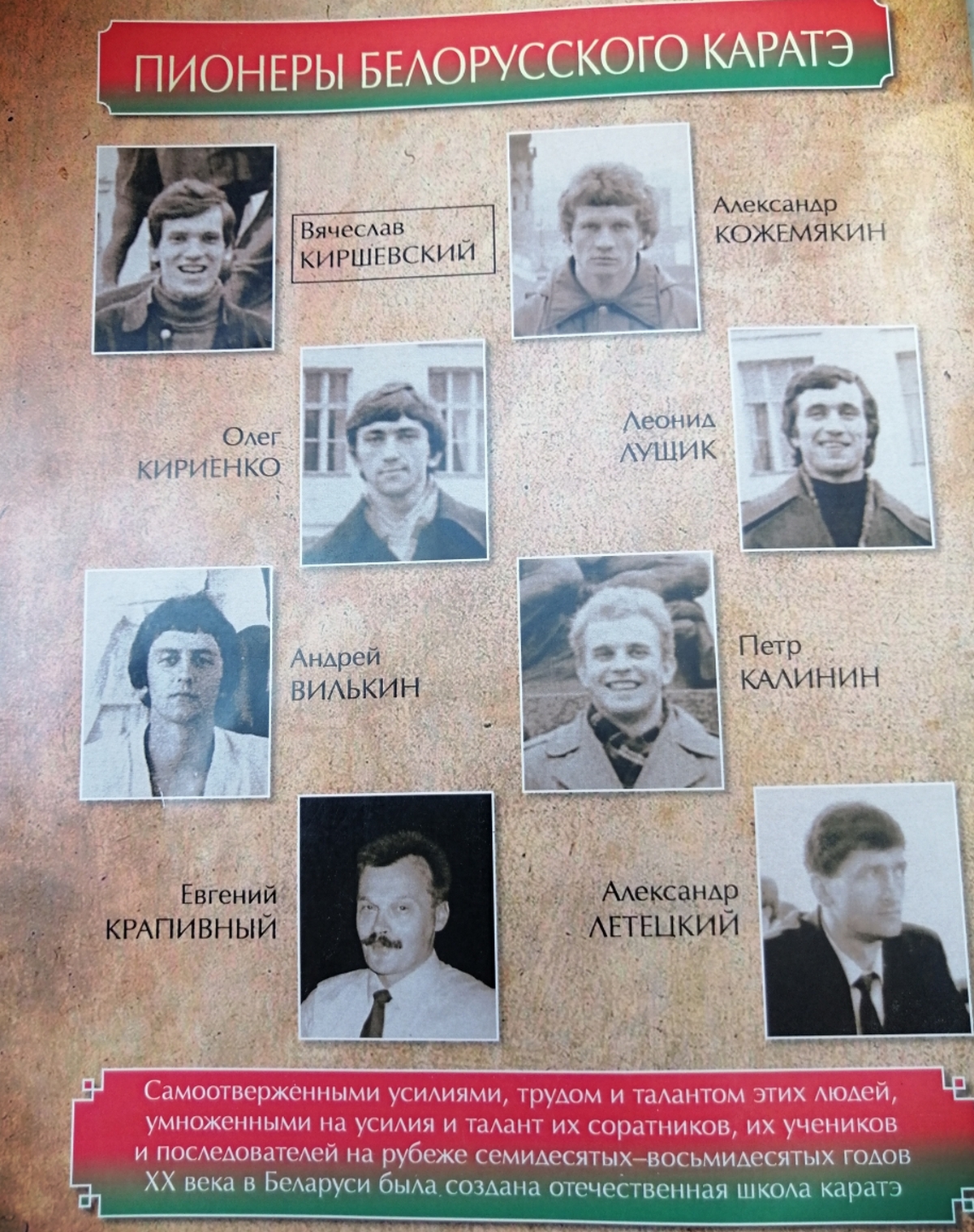

Самый кассовый советский фильм за всю историю кинематографа своей популярностью во многом обязан каратэ. Герои «Пиратов ХХ века», владеющие этой системой восточных единоборств, мгновенно стали и властителями дум миллионов мальчишек. Ну а Тадеуш Касьянов, Николай Еременко и особенно Талгат Нигматулин превратились и вовсе в мифических персонажей.

Однако немногие знали, что в том же 1979 году в Таллине прошло первое первенство СССР по каратэ, на котором земляки Еременко чувствовали себя вполне уверенно, выиграв золото и два серебра. Леонид Лущик занял второе место в весе до 75 кг, а через 4 года стал и первым белорусским обладателем черного пояса.

Это случилось после победы на международном турнире на Кубе — буквально накануне того печального дня, когда каратэ запретили в СССР.

— История советского каратэ весьма своеобразна — его то разрешали, то закрывали…

— Я познакомился с ним еще в то время, когда официального признания не было. В 1974-м, после армии, поступил на педагогический факультет ИФК.

Имел разряды по волейболу и футболу, спорт любил, и мне, провинциальному парню из Барановичского района, очень хотелось стать преподавателем физической культуры.

И тут подходит сосед по комнате: «Леня, хочешь заниматься каратэ?» — «Конечно». Выяснилось, что Саша Кожемякин — другой наш однокурсник, организовал секцию, которая базировалась в небольшом зальчике прямо возле общежития.

О каратэ я не знал практически ничего. Разве что, как и все, смотрел фильм «Гений дзюдо», где оно было представлено в качестве самостоятельного вида единоборств — и весьма эффектно.

Когда пришел на первое занятие, то, признаюсь, не понял, куда попал. Какие-то непривычные стойки, такие же удары. Но мне понравилось, поэтому быстро втянулся.

Саша был самоучкой, но очень любознательным и въедливым — он собирал все, что можно было найти о каратэ. От него мы почерпнули и первые знания о философии этого вида единоборств.

Мы, конечно, не японцы, но их традиции накладывали свой отпечаток — это, в первую очередь, уважение к учителю, к предмету, который он преподает, даже к залу, в котором проходят занятия.

— Да уж, в футболе или в волейболе такого не встретишь.

— И в этом тоже был свой романтический флер, что привлекало в каратэ еще больше. Поначалу тренировались три раза в неделю. Плюс занятия в институте, который тогда был одним из лучших в Союзе. Как будущие педагоги мы осваивали практически все виды спорта, и это давало довольно серьезную разностороннюю общефизическую подготовку.

Очень большую роль в развитии белорусского каратэ в те годы сыграл вернувшийся после службы в армии в Эстонии Вячеслав Киршевский. Его сослуживцами были местные ребята, занимавшиеся каратэ. А они, в свою очередь, черпали знания из программ финского телевидения, которое ловилось в этой республике.

Слава привез нам базовую технику стиля типа шотокан, технический комплекс ката. Пошли входы в атаку, элементы защиты, перемещения и так далее.

Конечно, огромный вклад в развитие каратэ внес вскоре приехавший в Минск друг Кожемякина — Олег Борисович Кириенко. Он — наша легенда, и это без вопросов.

В 1977 году мы работали на базе зала бокса ИФК. Тогда методику только нащупывали, и учителя были поражены, когда у меня, самого первого из группы, получился боковой удар — маваши гери. «Гляди-ка, а Леня может!»

Я был невероятно польщен. Видимо, сказалась моя хорошая координация и быстрота — и в тот же день решил, что это только начало и дальше надо работать еще больше и упорнее.

— Какой правильный молодой человек.

— Советская школа. Я много читал всяких поучительных историй, как становятся чемпионами. Там всегда была одна мораль: какой бы ты ни был в начале тренировок, но благодаря труду обязательно добьешься поставленной цели.

Впрочем, я уже потом понял, что «физику» и выносливость можно наработать, но если у тебя нет врожденной быстроты и координации, то стать хорошим каратистом будет довольно сложно.

Поэтому потом при приеме в секцию всегда уделял внимание проверке именно этих основополагающих качеств.

— Ваша первая победа?

— В 1978 году выигрываю первенство Минска. Киршевский, Кожемякин и Кириенко присутствовали, но не участвовали — они выставили своих учеников. Тех оказалось около тридцати, и все они выступали в одном весе. Тогда мы и понятия не имели о разных весовых категориях.

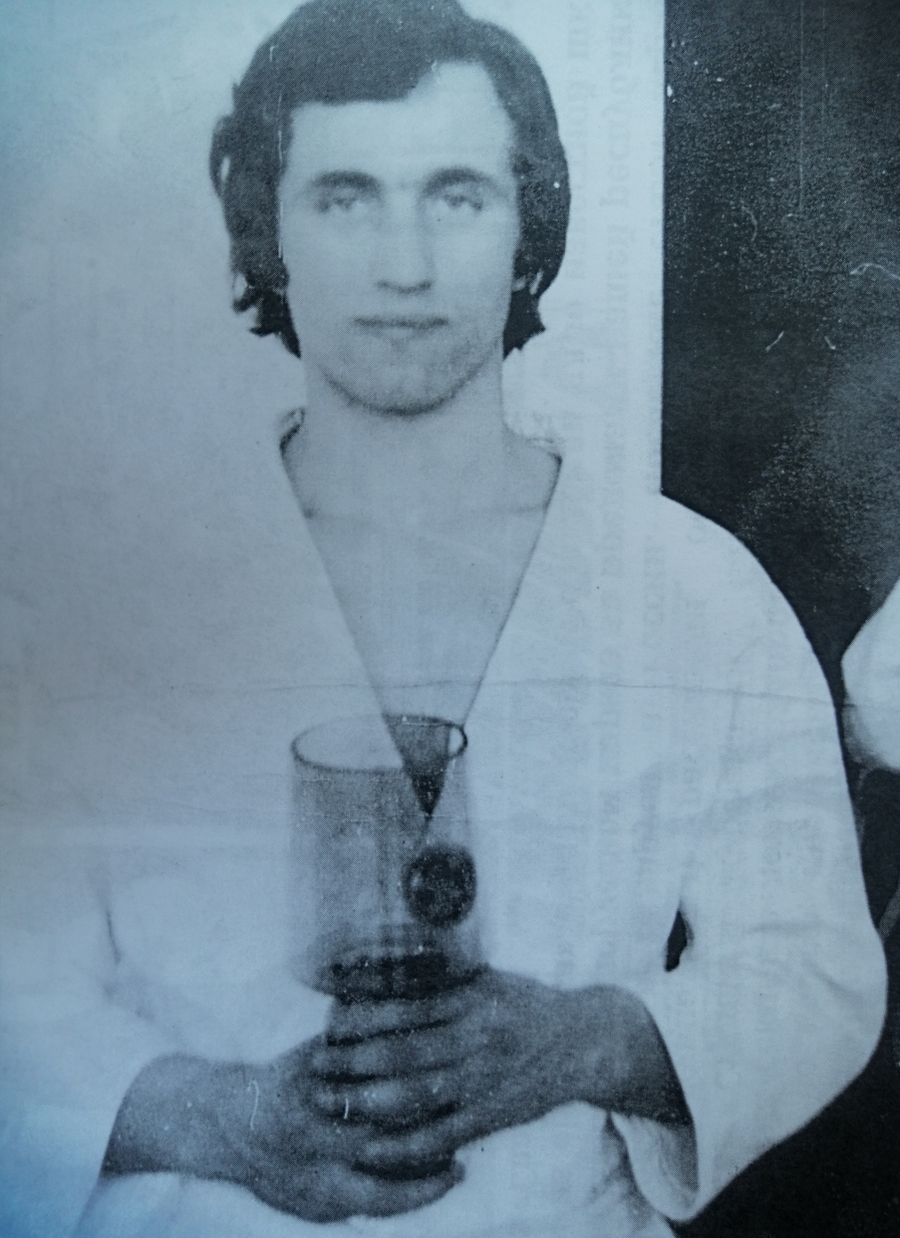

Леонид Лущик — чемпион Минска 1978 года

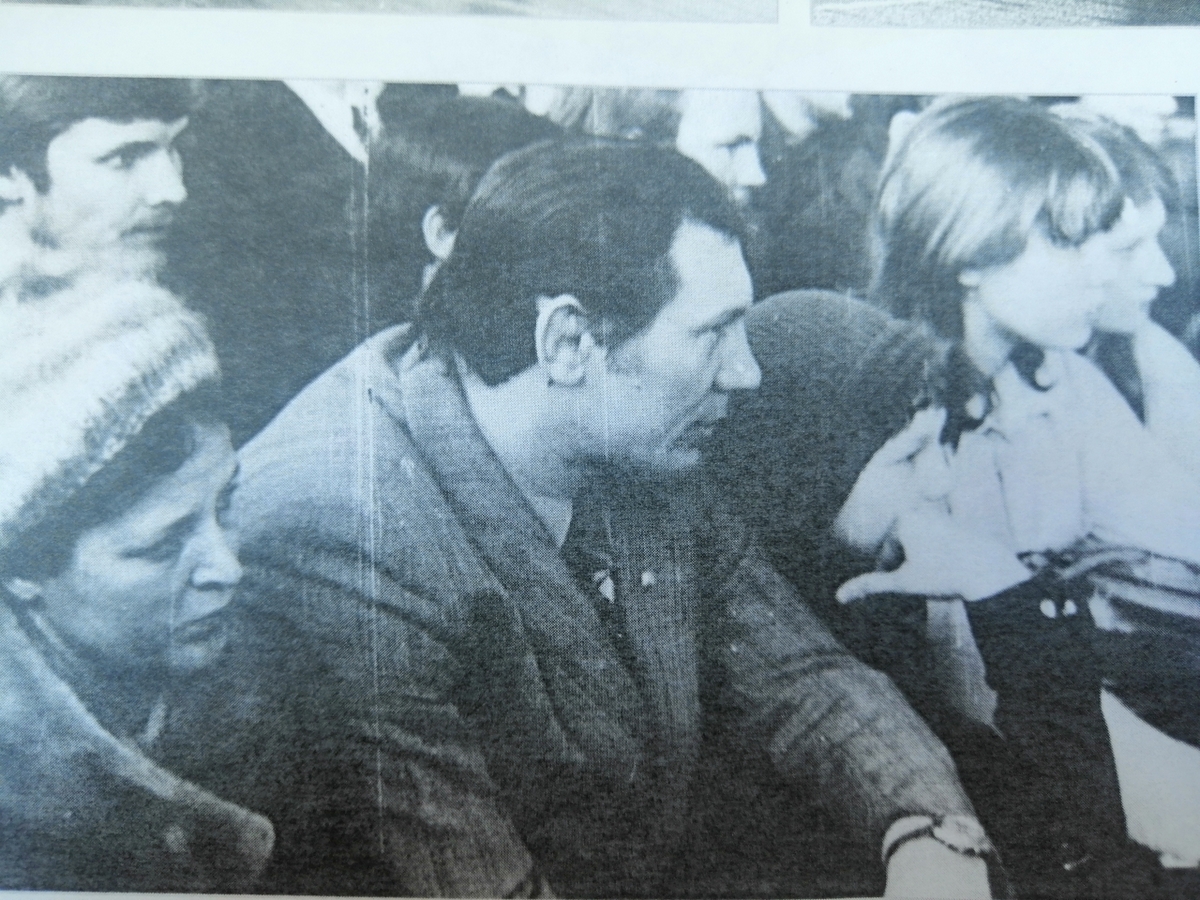

Чемпионат проходил в каком-то зале возле Комаровки и, понятно, был закрытым, потому что в то время каратэ официально в Советском Союзе не было признано. Все было запрещено — вплоть до уголовной статьи. Кстати, на этот чемпионат мы пригласили Александра Васильевича Медведя, и тот остался очень доволен увиденным, удивившись, почему нас запрещают.

Александр Медведь на чемпионате Минска

Я в армии вступил в кандидаты в члены партии и уже в институте стал членом КПСС. И начал сам тренировать студентов. Когда об этом узнал наш парторг, он сказал: «Леня, если будешь преподавать каратэ, мы тебя из партии исключим». На это я сразу же ответил: «Ну, и исключайте».

— Отважно.

— Мне нравилось каратэ, и я не понимал, почему надо делать выбор между ним и партией. И чем, собственно, этот вид единоборства не устраивает КПСС.

— Чем же закончилась история?

— Тем, что вскоре, буквально через несколько месяцев, 13 ноября 1978 года каратэ стало легальным видом спорта. Была основана всесоюзная федерация — благодаря Алексею Борисовичу Штурмину и его московскому клубу.

Тогда же я заканчивал учебу — с красным дипломом. И мне предложили остаться на кафедре теории и методики физического воспитания.

Проработал там до 1981-го и уже собирался поступать в московскую аспирантуру, как пригласили в Центр рукопашного боя и специальной подготовки на базе ВДФСО «Динамо». Такие тогда создавались во всех союзных республиках.

Возникла необходимость в реформе системы самозащиты без оружия, потому что, по статистике, в таких столкновениях начало погибать слишком много сотрудников — они оказывались не готовы противостоять преступникам, вооруженным холодным и огнестрельным оружием.

Мы занимались внедрением новой, более эффективной, методики, и к этой работе были привлечены очень сильные специалисты из разных видов единоборств со всего Союза. Это стало местом моей работы на ближайшие 15 лет.

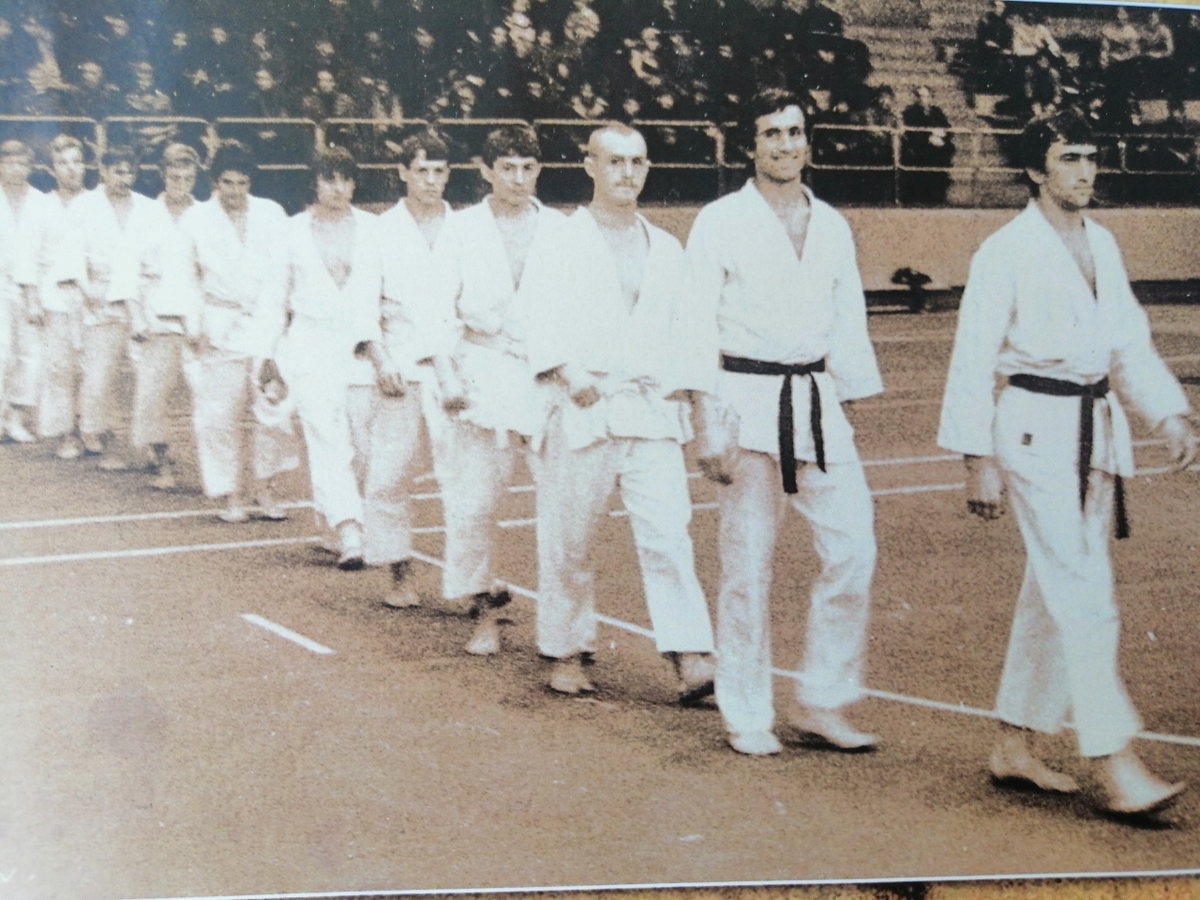

Но одновременно я продолжал выступать в соревнованиях. Первое первенство СССР состоялось в Таллине в 1979-м. Место проведения было неслучайным — именно эстонцы тащили тогда вперед советское каратэ. Я стал вторым, как и Володя Сидоренко в весе 85 кг. А Олег Кириенко стал чемпионом в весе до 70 кг.

1979 год, первый чемпионат БССР. Леонид Лущик — второй справа

Защитной экипировки как таковой не было — при том что все ребята были очень здоровые и били так, что мама не горюй. Нынешние бойцы, уверяю вас, тем боям бы просто ужаснулись. После турнира все — и победители, и проигравшие — были, мягко говоря, в разобранном состоянии. С поломанными ребрами, разбитыми головами и множеством других травм.

В голову бить запрещалось, но били, ниже пояса тоже нельзя, но и туда прилетало. Плюс судейство, которое, мягко говоря, было не самым совершенным. Как и сами правила.

Бойцы собрались хорошие, но над техникой нам всем предстояло еще работать. После чемпионата нас троих пригласили в сборную СССР.

Помню, на первом сборе в эстонском Хаапсулу моим соседом по комнате стал без преувеличения величайший мастер для тех времен — Владимир Иванович Илларионов.

Он занимался у специалистов Лаоса, Вьетнама и стран Африки. Сам мастер спорта по плаванию, невероятно координированный, очень быстро освоил технику, победил в Таллине, а потом и на первом чемпионате СССР в Ташкенте в 1981 году в абсолютной категории. Причем сделал это в обоих случаях с блеском.

Я с восторгом наблюдал за его боями. Человек идет на него, Володя встречает в голову, делает зацепы, подсечки — и на этом все заканчивается. Работает просто идеально.

Мы с Вовой Сидоренко смотрели за ним в четыре глаза, а потом отметили: как только соперник собирался его атаковать, Илларионов тут же делал движение навстречу и наносил удар первым. И всегда опережал, получая два балла.

Владимир Илларионов

Эту методику мы перевезли в Белоруссию и потом работали с ней в Центре с Александром Летецким — он был старшим тренером сборной республики. В 1980-м успешно выступил только один Кириенко, ставший вторым «на Союзе». Я тоже был неплох, но меня уже знали и засуживали.

— Интриги врагов.

— Каратэ стал 52-м видом спорта, культивируемым в Советском Союзе. И он, понятно, не мог жить по каким-то своим, особенным правилам. Субъективность же была везде — и если кого-то надо было убрать в угоду ведомственным или национальным интересам, то это делалось без излишних сантиментов.

В 1981-м «на Союзе» у меня серебро — тоже единственное в нашей команде. Но сами виноваты — наше пресловутое белорусское благородство. Решающий бой с грузином Бакурадзе, а у него проблема с рукой. Я мог бы добить его, и тогда чистая победа — 6-0. А Летецкий говорит: «Ай, Николаич, да не надо». Осталось 4-0.

Ну все, уже наш флаг вешают, а потом р-раз — и у меня на одно штрафное очко больше, чем надо для победы…

В следующем году наша упорная работа наконец-то приносит результат. На чемпионате СССР у сборной Белоруссии сразу три золотых медали — у Анатолия Курьяновича, Виктора Гриневича и Андрея Михайлова. Вообще-то их должно было быть больше, но допустить этого, конечно, не могли — получилось бы, что белорусы забрали первенство в половине категорий!

Самое интересное, что я снова встречаюсь в финале с тем самым Бакурадзе. Выигрываю — это видно всем, кроме судей. Пробиваю чистые удары, а их просто не засчитывают.

Схожу с татами, и наша команда начинает меня качать — демонстративно. Чиновник из федерации возмутился: «Да мы вас за такое дисквалифицируем!» — «Вы своих судей для начала дисквалифицируйте!»

Это потом я уже узнал от тех же грузин, что мое поражение стоило тысячу советских рублей и ящик лучшего вина.

Но все равно результат у нас был отличный: три золота, два серебра Сергея Крутикова в весе до 80 кг и в «абсолютке» и три бронзы — моя, Кожемякина и Володи Задирана. Тогда у нас была команда мечты!

В следующем году «на Союзе» в Волгограде мы в команде стали вторыми, уступив только российской сборной. Тогда же попал в состав сборной ЦС «Динамо» для участия в первом для советских мастеров международном турнире.

Он проходил на Кубе и был посвящен 30-летию со дня штурма казарм Монкадо. Поездка стала прорывной во всех отношениях. Во-первых, нас никогда не выпускали за рубеж. Во-вторых, мы имели возможность помериться силами с мастерами серьезного уровня — каратэ в этой стране уже имело хорошие традиции и свою историю. Как было написано в полученном мною дипломе, «Каратэ — оружие революции».

Ну, и в-третьих, я был поражен, как местные болели за своих. Впервые бился при таком ажиотаже. «Убей его!» — это самое безобидное, что мы слышали. Многим нашим ребятам было трудно справиться с таким давлением, а меня, наоборот, это заводило. Может, именно поэтому и стал одним из двух советских спортсменов, кто победил. Тогда же получил и черный пояс — первый в нашей республике.

История с финальным боем достойна отдельного изложения. Мой потенциальный соперник хоть и победил в полуфинале, но не был допущен к финалу из-за рассечения брови. Оставалась простая формальность—лишь подняться на верхнюю ступеньку пьедестала, о чем мне организаторы заблаговременно и сообщили.

Каково же было мое удивление, когда назавтра в зале внезапно объявили, что сейчас состоится бой за первое место — в моей весовой категории! Я едва успел размяться за эти две минуты и пулей вылетел на татами, где меня уже ждал этот парень — к слову, чемпион Панамериканских Игр и личный телохранитель Фиделя Кастро.

Равный бой, но мои удары судьи почему-то не считали, поэтому счет был ничейным. И вот уже под конец после очередной моей не засчитанной атаки, прилетел привет от Фиделя — со всей дури кубинец засадил мне в горло, а это категорически запрещено правилами. К восторгу зала я упал на татами, но судьи тут же дисквалифицировали кубинца, а меня объявили чемпионом.

Встал на пьедестал, заиграл советский гимн, а кубинец — один из лучших бойцов страны — не в силах сдержать слез. Ну что делать — пригласил его стать рядом со мной. И зал зааплодировал…

Кубинцы потом извинялись еще несколько дней, им не хотелось, чтобы турнир запомнился нам именно таким образом: «Леня, сорри, ты — чемпион! И еще, научи, пожалуйста, вашим подсечкам, у нас так никто не умеет».

— Научили?

— Да, это уже наша белорусская школа, но для них мы все были советскими. Климат там тот еще, но две недели совместных сборов дали больше, чем год тренировок дома. Все-таки международный опыт ничем заменить нельзя. В первые годы становления каратэ в Союзе нам его катастрофически не хватало.

— Зато советский народ принял новый вид с воодушевлением.

— Это да, мы были на разрыв — я перебил несметное количество досок, кирпичей и блоков на одних только показательных выступлениях.

Не хочу ничего говорить, но советские доски и нынешние, клееные — это две большие разницы. Обычно это были «двадцатки» или «тридцатки» — у нас были так набиты руки и ноги, что разбивали их элементарно.

Однажды только мы с Олегом Кириенко попали в ситуацию — на популярной в те годы программе «Спортландия», которая шла в прямом эфире. Не знаю, где взяли эту сосновую доску, но она не понравилась мне с самого начала — такое чувство, что состояла из одних сучков.

Обычно разбивал доску ударом кулака с первого раза, а в тот раз не получилось ни с первого, ни со второго. Удар локтем — та же история. Не получилось и у Олега, который бил ногой. Две попытки — безрезультатно. Но третью он, к восторгу зала и нашему общему облегчению, все же реализовал…

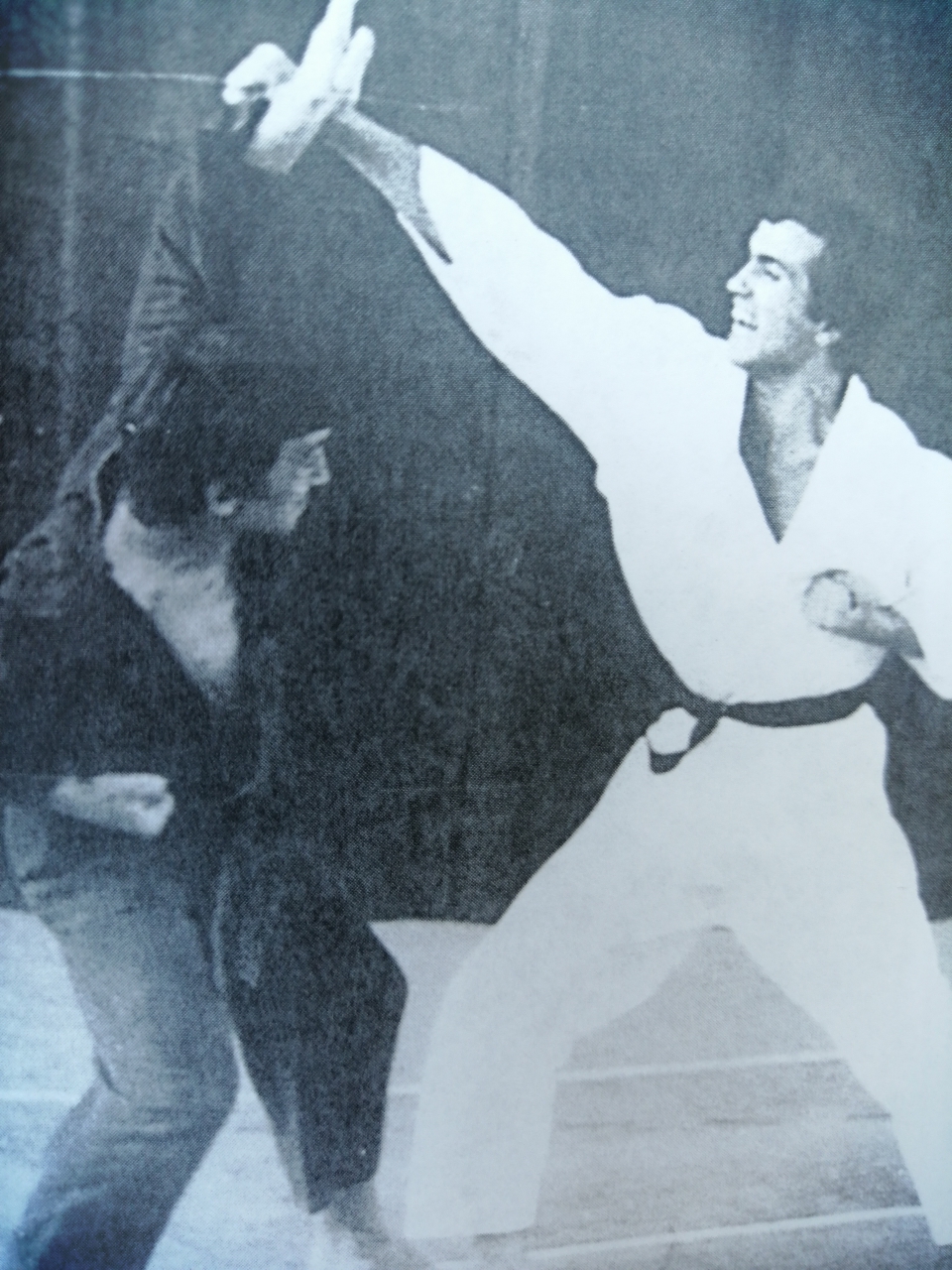

Показательный бой Леонида Лущика и Олега Кириенко

— Однако в 1984 году каратэ в стране было официально запрещено. Причем я слышал несколько версий — частые смертельные случаи на соревнованиях, большое количество расплодившихся школ, в которых преподавали все, кому не лень. А венцом всего стала критическая статья в «Советском спорте», попавшаяся на глаза первому секретарю Московского горкома партии Виктору Гришину, который и стал инициатором запрета.

— Скажем так, всего было понемногу — внук одного из членов Политбюро попал в историю, в которой его отметелили ребята, явно знакомые с каратэ. Смертельные случаи действительно имели место, хотя их было не так уж и много.

Но главная причина все-таки заключалась в другом: к сожалению, некоторые каратисты стали членами преступных группировок, и правительство приняло упреждающие меры.

Конечно, я не считаю это решение правильным. По сути, оно ничего не дало, а просто затормозило развитие вида спорта, который уже набрал в стране хорошие обороты.

Чего греха таить, пришлось обходить эти запреты — в нашем динамовском центре я продолжал культивировать каратэ, но уже под видом рукопашного боя. Днем работал с сотрудниками силовых ведомств. К слову, довольно успешно — многие из них становились чемпионами СССР по рукопашному бою, а вечером приходили тренироваться ребята из нашей сборной и те, кто интересовался каратэ.

— В чем, кстати, его отличия от «рукопашки»?

— Если в рукопашном разрешалась борьба — захваты, удержания, удушающие приемы и так далее, то у нас этого не было. Удержание лишь кратковременное — можешь сделать заднюю подножку или подсечку, а потом добить соперника ударом. Все.

— Вы рисковали.

— Не особо, потому что отличить эти два вида единоборства могли только специалисты. Но они-то как раз и были завсегдатаями этих тренировок.

— Каратэ в конце семидесятых стало невероятно популярно во многом благодаря «Пиратам ХХ века». Узбекского актера Талгата Нигматулина мальчишки считали тогда одним из лучших каратистов страны — уж больно здорово он отоваривал своего друга-сокурсника и нашего земляка Николая Еременко…

— Да, фильм сделал для рекламы нашего вида очень много. В нем, напомню, снимался Тадеуш Касьянов — старший тренер Центральной школы каратэ и один из самых авторитетных людей в нашем мире.

Тадеуш Касьянов в фильме «Пираты XX века»

Талгата, признаться, я на каких-то крупных союзных турнирах не помню. Думаю, он просто занимался каратэ для съемок в фильме. Все-таки профессионалы понимают в этом деле немножко больше, чем простые кинозрители. Но если им зашло, значит, актеры хорошо сделали свою работу.

Одно могу сказать: после этого фильма наступил настоящий бум на каратэ. Я тренировал тогда в парке Челюскинцев — так к нам стояла километровая очередь!

Это были все желающие — от мала до велика, разного возраста и социального положения. Мы просто физически не могли всех взять и потому проводили тесты — на гибкость, координацию, чтобы хоть как-то отсеять людей, иначе с такой массой просто захлебнулись бы.

— Людей можно понять. Еременко справился с пиратом-Талгатом лишь с помощью двери, накрепко зажав ей голову радиста, утратившего бдительность. В любом другом случае советский механик, кажется, не имел бы шансов против мастера каратэ.

Талгат Нигматулин

— Шансы есть всегда. Другое дело, что человек, занимающийся единоборствами, всегда будет иметь преимущество в дворовой драке. Хотя там, конечно, свои правила. Вернее, их там просто нет. Человек достанет нож, и уже у него будет преимущество.

Помню, однажды попал в такую ситуацию: выпивший мужчина вел себя не совсем адекватно, громко матерился, я сделал ему замечание, и он тут же извлек нож, которым начал размахивать во все стороны. А я своих ребят из силовых ведомств учил, как защищаться от ударов колющими предметами — уже по новой методике. И поэтому все закончилось ровно за две секунды. Действовал на автомате. Потом его скрутил и сдал куда надо.

Другой случай. Девяностые годы, Брест, ресторан. Сидим, отдыхаем. А мой друг отошел на танцплощадку, тоже хотел одного матерящегося хулигана призвать к порядку. И вдруг вижу — его там избивают. Встаю, бегу и уже по дороге выбираю человека, с которого надо начать.

— Это как — самого здорового?

— Нет, самого агрессивного — именно такой обычно и задает тон драке. В первую очередь надо вырубить именно его. Иногда этого бывает достаточно. В тот раз именно так все и получилось. Парень получил прямой в голову, и как-то резко все успокоилось. Перед нами потом извинились.

— В девяностых, уверен, было много похожих историй.

— Тогда надо было сохранить федерацию. Вид спорта у нас, как известно, не олимпийский, поэтому на государственную поддержку, понятно, мы особо не надеялись. Помогали меценаты. Но у этих добрых людей иногда возникали проблемы, и приходилось заниматься их решением.

— Легендарные стрелки.

— Именно. Раньше по-другому вопросы не решались. Сценарий примерно один: там либо ты узнаешь знакомых ребят, либо тебя узнают. Минск — город маленький. Опять же психология — если знаешь, что правда за тобой, то уже не страшно.

Да и ребята знали, что у меня погоны, пусть даже и в прошлом, и какую-то черту я не перейду. И драться ни разу не приходилось, хотя на таких встречах кулаки мало что решают, все-таки есть аргументы и посерьезнее. Но опять же — все улаживали мирным образом.

Это все из кино — по десять джипов с каждой стороны, а потом массовое побоище. У нас такого не было.

— Но, надо признать, за рэкет и «крышевание» спортсменов в те годы осуждали.

— Да, особенно боксеров и борцов. Каратистов все-таки было неизмеримо меньше, хотя если в каком-то ресторане ломался стул, то сразу же начинались разговоры, что без нас там точно не обошлось.

— Не смогли миновать тюрьмы и все ведущие мастера, стоявшие у истоков вида. Штурмин, Касьянов, Илларионов… В этом наверняка есть закономерность.

— Думаю, все дело в масштабе этих фигур и в степени их влияния на окружающих. Соответствующие органы понимали, что в случае возникновения инцидентов за ними пошло бы слишком много людей. Подстраховались.

Знаю, что Володю Илларионова подставили, у Штурмина и Касьянова другие истории, но опять же они были увязаны таким образом, что впоследствии эти два великих мастера перестали общаться друг с другом.

Илларионов умер семь лет назад. Но его память мы чтим. Он был не только прекрасным мастером, но и таким же человеком.

— Жаль, ушел флер, ушла легенда. Да и каратэ не сильно повезло — олимпийским видом он стал только на последних Играх в Токио, но уже в Париже его нет…

— …Заменили на брейк-данс — у меня в голове не укладывается, как такое может быть.

— Как говорил булгаковский Швондер, это какой-то позор.

— Вот именно. Но давайте надеяться на лучшее. Какие бы ни были невзгоды в жизни, человек должен продолжать заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие.

— Судя по тому, как выглядите в свои 70, вам это удается.

— Передаю свой опыт детям в спортивно-молодежном клубе «Адамант». Это 3-4 часа в день на татами. Такой нагрузки хватает, чтобы не думать о дополнительной.

Это раньше в молодые годы мы запахивали себя до предела и проверяли организм на стойкость. Сейчас, думаю, уже не надо.

— Но все-таки, согласитесь, иногда приходит в голову мысль о том, как могла бы выступить белорусская Dream Team образца 1982 года на сегодняшнем чемпионате мира.

— Ну, вы спросили… Конечно, хочется сказать, что мы не потерялись бы. Но, думаю, особых шансов не было бы. Каратэ за 40 лет ушло далеко вперед — и это хорошо.

Тем более сегодня у молодых ребят гораздо больше возможностей познавать этот мир, чем у нас, видевших лучших мастеров только в кино да в спортивных журналах.

Просто у нас была тогда такая невероятная любовь к каратэ, что мы могли бы свернуть горы. И, попав на чемпионаты мира, совсем там не затерлись бы. Как минимум.

И это то, о чем могу говорить с полной уверенностью…

Команда мечты много лет спустя

Фото: из личных архивов Андрея Вилькина, Леонида Лущика.